Outil R&D dédié au suivi de l’opinion environnementale, sur la transition énergétique et les économies d’énergie, le Baromètre Développement Durable 2024 de la R&D d'EDF vous dévoile ses conclusions.

La R&D suit l’opinion sur l’environnement depuis 1992

En 1992, année du Sommet de la Terre de Rio, le GRETS de la R&D d'EDF (Groupe de Recherche Energie, Technologie et Société, aujourd’hui rattaché au département Sequoia) lançait le Baromètre Environnement, pour comprendre et suivre l’opinion générale sur les sujets de préoccupation environnementale. À l’époque, les répondants devaient renvoyer le questionnaire reçu par voie postale…

Ce Baromètre a changé de nom lors de son passage sur internet : il s’appelle depuis 2012 « Baromètre Développement Durable », et ses thématiques se sont élargies à l’opinion sur la transition énergétique, la précarité ou la sobriété. La sortie récente des résultats de la vague 2024 donne l’occasion d’un coup de projecteur sur cet outil qui va fêter ses 33 ans.

L’environnement recule face à d’autres sujets de préoccupation…

Bien que les problèmes environnementaux listés dans l’enquête (gaspillage des ressources naturelles, pollution des eaux, de l’air, déforestation, perte de biodiversité, changement climatique…) pris isolément, soient jugés toujours aussi préoccupants, on observe un recul de la préoccupation environnementale, relativement à d’autres sujets comme les sujets économiques, de société (immigration, insécurité), ou liés aux tensions internationales. La préoccupation environnementale était cependant tellement haute chez les diplômés ces dernières années qu’elle reste, malgré ce recul, leur préoccupation majeure.

Il faut aussi noter que le changement climatique préoccupe beaucoup les répondants de moins de 25 ans, mais bien moins les autres – notamment au-delà de 45 ans –, qui jugent ce sujet mineur, à comparer par exemple à ceux de pollution des eaux ou de destruction des forêts.

… et devient pour certains un sujet repoussoir

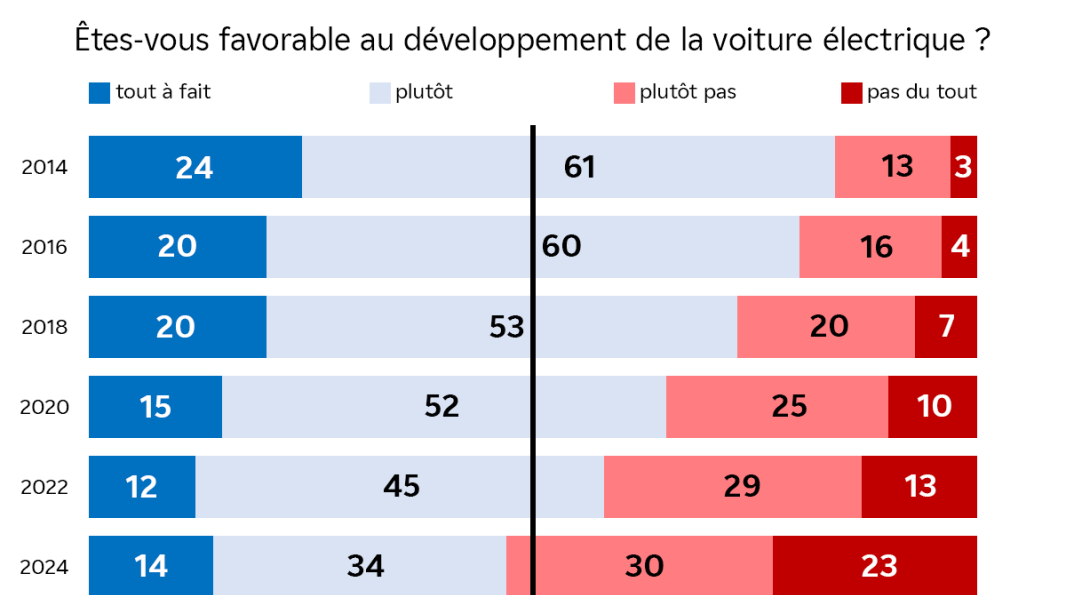

Chez les répondants moins diplômés, qui sont souvent les plus précaires économiquement, on observe une sorte de défiance vis-à-vis des thèmes environnementaux, que l’on peut même qualifier de repoussoir : cela semble aujourd’hui le cas du changement climatique, des éoliennes, ou de la voiture électrique. Alors que ces sujets faisaient globalement consensus il y a quelques années, le changement d’attitude est assez net. Concernant le changement climatique, peu nient son existence mais nombreux sont ceux qui relativisent son importance. Les éoliennes ont subi une attaque en règle lors des élections régionales de 2021, qui a laissé des traces. Quant à le véhicule électrique, autrefois porteur de bien des espoirs, il est surtout vu par ceux s’en sentant exclus comme un vecteur de nouvelles inégalités. Ainsi, une majorité de Français se positionne aujourd’hui contre son développement (cf. graphique).

Transcription

Question : Êtes-vous favorable au développement de la voiture électrique ?

- 2014

- Tout à fait : 24%

- Plutôt : 61%

- Plutôt pas : 13%

- Pas du tout : 3%

- 2016

- Tout à fait : 20%

- Plutôt : 60%

- Plutôt pas : 16%

- Pas du tout : 4%

- 2018

- Tout à fait : 20%

- Plutôt : 53%

- Plutôt pas : 20%

- Pas du tout : 7%

- 2020

- Tout à fait : 15%

- Plutôt : 52%

- Plutôt pas : 25%

- Pas du tout : 10%

- 2022

- Tout à fait : 12%

- Plutôt : 45%

- Plutôt pas : 29%

- Pas du tout : 13%

- 2024

- Tout à fait : 14%

- Plutôt : 34%

- Plutôt pas : 30%

- Pas du tout : 23%

Source : EDF R&D - Baromètre DD 2024 France

Chiffres arrondis à l'entier.

Il en est de même pour la thématique de la sobriété, potentiellement heureuse pour certains (diplômés) qui adoptent volontiers ce vocable, mais qui renvoie à un risque de précarisation accentuée pour d’autres, qui disent ne pas pouvoir faire davantage d’économies d’énergie.

La confiance en les journalistes ou en les militants écologistes est également plus faible, chez ces répondants moins diplômés, qui semblent privilégier d’autres voix pour s’informer.

De nouveaux retournements à venir ?

Notre profondeur d’historique montre cependant que l’opinion obéit souvent à des phénomènes cycliques, et il n’est bien sûr pas exclu qu’un prochain retournement de tendance, surtout si des phénomènes naturels extrêmes devaient à nouveau toucher nos territoires, se produise prochainement ; ni que le véhicule électrique finisse par se démocratiser (avec le marché de l’occasion notamment) et emporte l’adhésion de populations aujourd’hui réticentes.